第2代東京市長・尾崎行雄の事跡

尾崎行雄を語る上で欠かせないのが、9年間に渡る東京市長(現在の東京都知事)としての事績です。本ページでは、2000年に刊行された「咢堂 尾崎行雄」(Keio UP選書)より、黒宮時代・財団参与による項「東京市長・尾崎行雄」を引用転載いたします。

1.東京の成り立ち

1888年、市制・町村制が公布され、中央集権的自治が明治新政府より導入された。

当時、新政府は憲法発布、条約改正などをひかえ、自由民権運動の高まりにも注意しながら、地方を中央集権の末端組織に取り入れ、中央から地方を統制する政策を取ろうとしていた。

そのため、地方政庁に国の事務を代行させることにした、というのが、この市制・町村制であった。

さらに1889年には特別市制が公布され、麹町、神田、日本橋、京橋、芝、麻布、赤坂、四谷、牛込、小石川、本郷、下谷、浅草、本所、深川の旧江戸15区を以て人口137万人を抱える東京市が誕生したのである。

東京市の規模は年々拡大していき、尾崎が市長に就任した1903年には、人口は180万人を数え、財政規模も大きく膨れ上がり、初年度の歳出額39万円が、1903年度には一般会計と特別会計を加えると511万円になっていた。

1989年、東京市はそれまでの特別市から、独自の市長、助役、そして市庁を持つ地方自治体になった。

しかし政府の方針が、内務大臣や主務官庁によって自治体の首長を拘束し、地方自治に制約を加える事によって、国政を支えるための組織として地方自治体を位置づけていたため、中央から地方への統制はなくならず、政策を遂行するには、東京府並びに内務省との煩雑な意思疎通が必要であった。そのような理由から、当時の市長は、政治家の中から選ばれていた。

内務大臣の命令で市会が市長候補者3人を選び、その中の最高得点の者に対して、内務大臣から天皇裁可の伝達がなされて正式に就任、という段取りで選出されていたのである。

一方、東京市会はというと、自分の利益を第一と考える市会議員が横行し、贈収賄事件などの不正、腐敗で、伏魔殿と呼ばれていた。特に市会には星亨がいた。彼が、麹町地区から市会議員として当選するや、矢継ぎ早に、彼の腹心の市参事会員とか助役、水道会計部長当も含む贈収賄事件が起きた。この事件に、市民は大いに憤慨し、芝公園で“東京市公民大会”を開き、この事態を糾弾した(『東京百年史』)。

時の市長もこの腐敗事件のため辞職を余儀なくされることになった。このような状況であったので、東京市の二代目市長には、中央とのパイプがあり、市会の腐敗を抑えることができ、本人も清廉潔白であることが必要ということで、尾崎行雄に白羽の矢がたったのである。

2.東京市長・尾崎

1903年6月29日、尾崎行雄は前任の松田市長の後を受けて、第二代東京市長に就任した。

この尾崎の市長受諾について、当時の「東京朝日新聞」が報じているところでは、市会の三派交渉委員会が、予選において最高点を得た尾崎行雄氏に市長候補者の承諾を求めると、尾崎は「他と競争してその職を得る如きははなはだ潔しとせざるも、市民を代表する諸君の推薦により、競争なくして候補者たるを得るにおいては、あながちその局に当るを辞せざるべし」と答えている。

また将来入閣の勧誘があった場合でも、少なくとも両3年は市長職に留まって欲しいと言う委員会の申し入れに対しても、「入閣の勧誘を受くることなかるべし、たとひ萬一これあるも、予の理想にして実行せざれば、断じてこれを辞すべし、とかく政治家は空論に流るゝのきらいあるより、折りを見てしたしく行政の衝に当り、実務の鞅掌(おうしょう)を試みたしとの念なきにあらねば、市民の信任を失はざる間は、みだりにその職を去るごときことなかるべし」と答えている。尾崎の決意のほどが伝わってくる。

また実務を一度手がけてみたかったと認めているところに、実務をこなせるという彼の自信の程が窺われるのだが、実際、尾崎は、東京市長就任後、眼前に迫り来る問題を現実的な判断力と手法で手がけていったのである。

尾崎自身、大変現実的な人であった。彼はそのころ政友会を脱党、ひどくなった神経衰弱のため静養でもしようかと考えていた。そんな矢先に、友人から市長を勧められたのである。週に2,3度参事会の開かれる時だけ、顔を出すだけでよいから是非にと乞われた尾崎はこんないい話を放っておかなかった。「若し其の通りならば随分都合の好いことである。病気静養には、此の上もない好都合の位置だ。無職の浪人、衣食にも困って居る際で、病気静養も思ふやうに出来ない。然るに1週間に二三回顔を出すだけで、相当の俸給が取れゝば、病気静養には持つて来いの閑職である」から引き受けたと、後に本人も著書で述懐している。

しかし、市長職を引き受けはしたものの、市長の実務や市会に対する事前知識などありようもなく、実際に就任してみると、捺印を押すばかりの市長の仕事や、材木の値段や割栗道路の値段などをとうとうと論議する市会に、嫌気がさし、尾崎はすぐにも辞職しようかと考えた。しかし市会の方が先に、尾崎市長に対して不信任を突きつけてしまった。

尾崎は市会に先を越されたため、逆に意地でも辞められないと「力の及ぶ限り、対抗、決戦」することを決意。ここに初めて本格的に地方行政に取り組むことになったのであった。

この不信任を切り抜けた尾崎は、以後1912年までの2期9年を「およそ市の大問題と称するもので、私の手を着けなかつたのは築港ぐらゐのもので、他は曲りなりにもみな手を着けた」と述懐している。市長として実務を遂行し、今日の東京の基盤を築いていったのである。

逆に、国会の方では、在籍してはいるものの華々しい活躍をする暇がないため、新聞に「愕堂すでに死せり」と書かれてしまっている。

3.東京市政の軌跡(1)東京の街作り

その頃の東京の街は新橋と京橋の間の銀座通りだけが西洋式の煉瓦つくりで、ほかの繁華街は江戸の町がそのまま残っていた。たまたま火事などがあると、初めてそこの地区の改良がなされるといった具合であった。

1888年8月、旧15区の約7割を対象とした市区改正条例が公布され、道路、路線の新設及び改修、河川の新設及び改修、橋梁、鉄道の設計、公園の新設などが計画され、大正8年までの31ヵ年にわたっての継続計画として着工されることになった。この他市区改正条例は地方と国の両方によって施行されることになってはいたが、実際には政府は監督はするものの、財政負担は地方自治体に押しつけていた。また市区改正の内容も国にとって都合のよいものからとされ、道路・橋梁・河川は改良の対象となったが、水道や下水道等の生活整備基盤事業は後回しにされた。

一方、日清戦争後、東京は活気づき産業の隆盛期を迎えていた。地方からどんどん人や工場が東京に集まってきたために、住宅や工場用地が不足した。その結果、市区改正に要する用地の地価が高くなり、用地買収は放置されたままであった。

尾崎が市長に就任したころには、市区改正は既に避けて通れないところまで来ていた。尾崎は「どうせ、やらねばならぬものならば、早く手をつけるにこしたことはない。それに地価は必ず高騰するのだから、今のうちに買収しておくべし」と考え、市区改正10年計画を立てた。しかし東京市にはそれだけの買収をする財源はない。そこで尾崎は財源として内債のみならず、外債も視野にいれた財源探しにかかった。その当時の「時事新報」によれば、尾崎は「内債と外債では『100円につき65銭の差』がでるので、外債にした」と語っている。尾崎は内債にこだわらず、比較的利益の多い外債の発行しかないと判断し、市会に承認を求めた。尾崎のこの案を受けて市会は1906年7月、市区改正用に150万ポンドの事業公債の募集を決定したのである。尾崎は外債で集めた金で、これまで一番金がかかるということで断念されていた京橋・万世橋間を改正。つづいてその他のところと、順次市区の改正に着手していった。

また外国暮らしを経験している尾崎は、日本の道路行政の遅れを「蛮人(ばんじん)は道路を有せず、民族の優劣は道路の良否によって徴すべく、道路の開発は文化の程度を示すに足る。我東京市の道路が、2千年前のポンペイ市にも及ばざるものあるは遺憾なり」と嘆いた。

政府が軍用道路や流通道路の整備に最重点をおいたため、一般用の道路が放置され、住民は砂ぼこりや悪路に苦しめられていた。

道路の改良は市民のためばかりか、市にとっても土木修繕費の節約になる。そう考えた尾崎は政府を待たず、市の方で道路改良に取り組んでいった。また、西洋のように道ゆく人が目で楽しみ、緑陰を得ることができるような街路樹が東京に必要と考え、街路樹の導入にも力を入れた。

4.東京市政の軌跡(2)上・下水道整備

今日の日本でも一番遅れているインフラ・ストラクチャの一つに、下水道の整備があるが、これは明治新政府の政策がこのような生活整備偉業を後回しにした、そのつけである。

芳川内務大臣は「道路橋梁河川ハ本ナリ、水道家屋下水ハ末ナリ」と言ったといわれる(『東京百年史』より)。

東京の下水道は、尾崎が市長になった頃まで整備されておらず、生活排水や雨水は、道路の舗装にともなってできた側溝以外では、江戸時代以来のどぶに依然として流されていた。1910年8月の豪雨で市内は大洪水となり、浸水家屋が18万6000戸も出る事態が生じてしまった。

一刻の猶予も許されず、尾崎はさっそく下水道改良工事案件を市会に掛け、これが可決されると、すぐに5カ年計画事業をたてた。内務・大蔵両大臣の認可を受け、下水を墨田川に放流するという第一期工事計画が、翌年開始された。

一方、上水道は、尾崎の市長就任翌年の1904年には拡張工事が着工されていたが、後に早魃(かんばつ)続きになると、それくらいでは賄いきれず、断水の心配が起った。尾崎は新たに水源を確保するため、長期的な水源林の滋養を思い立ち、1906年、多摩川水源林の調査に着手したところ、多摩川流域の山林は江戸時代よりも荒れていたため、水源林経営事業の案件を市会に掛けた。1910年、水源地森林経営費が議決され、市は水源林経営に乗り出した。これにより、羽村の上水取り入れ口から上流の多摩川流域にかけて、毎年600町ずつ伐採して植林していくことになった。

その結果、大正の末までには総計1200万本の苗木が植えられ、造林面積は2500町歩に達した。

同様に貯水池の確保にも目を向け、村山貯水池拡張を計画、1912年9月内閣の認可を受け、1913年に7ヵ年継続工事として起工された。いずれも、長期的な手当てにより、その都度の修繕費などに経費を取られないことに眼目をおいた現実的な政策であった。

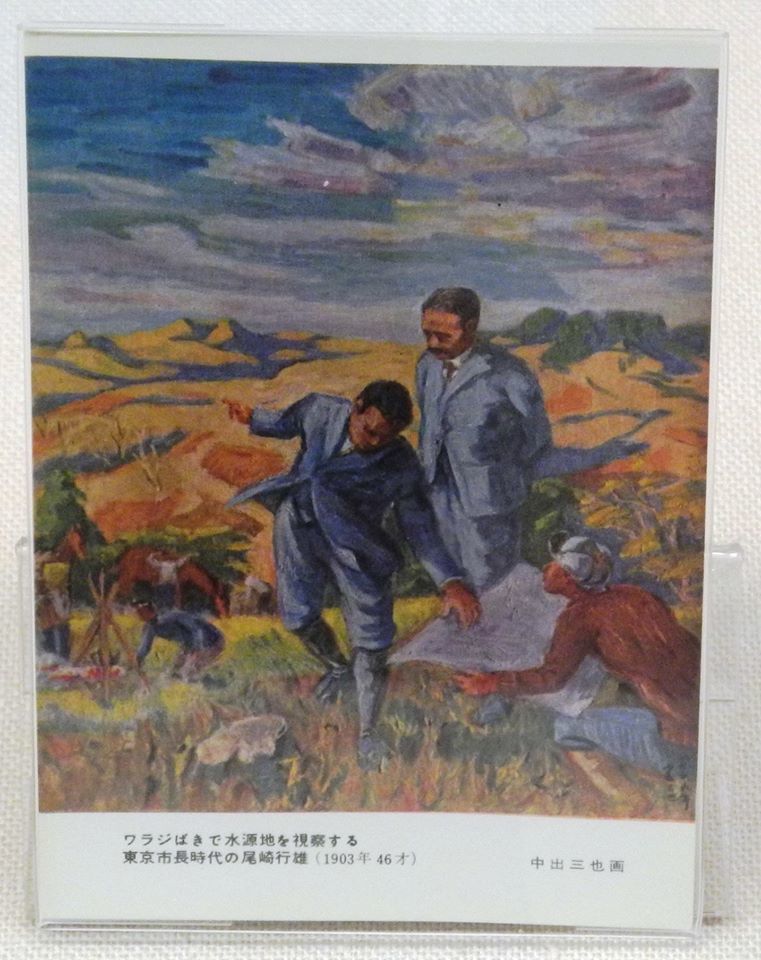

※画像・咢堂12景「ワラジ履きで水源地を視察する東京市長時代の尾崎行雄(1903年 46才)」(中出三也画)

5.東京市政の軌跡(3)東京市電

東京都内には、近年まで電車が、東京都民の足として安い料金で走っていた。この都電(当時は市電)は尾崎市長の時代に、市営の実現をみたものであった。当時の東京の電車は、東京電車鉄道株式会社、東京市街鉄道株式会社、東京電気鉄道株式会社の三社によって運行されており、料金もそれぞれに違っていた。

公共の交通機関ともいうべき電車が民営であるため、市民は不利益を強いられているという世論が強くなっていった。

そういった状況の中、1906年6月、この三社が合併して東京鉄道会社となり、運賃を3銭均一から4銭均一に引き上げてしまったのである。市民はさっそく値上げ反対の市民集会を日比谷で開いた。一方では、電鉄会社の襲撃や電車の破壊などの暴動も発生した。そして10月25日には東京各区議会連合秋期総会で「電車市有の実現速成と電灯、瓦斯の市有」の決議がなされた。

このような市民の要求の高まりを受けて、1908年、尾崎は東京鉄道会社と買収の仮契約を結んだが、同年7月、内務省はこれを却下した。市参事会は市営化を再び申請することを決議し、市は会社側と協議しようとしたが、会社側はこれを断る。尾崎は市有失敗の責任を取り、助役とともにすぐさま連結辞職した。しかし市会はこれをなかなか受理せず、9月12日にやっと受理すると、22日には選挙をし、市長に尾崎を再選したのである。

以来、電車市有は、懸案事項であったが、3年後の1911年7月、市参事会は電車市有案を再度可決した。8月、尾崎市長は、東京鉄道会社と、電車及び電気供給事業の買収契約を結んだ。ここに東京市による電車事業と電気供給事業の経営が決定したのである。

買収費用には外債を当てることとし、同年10月、英仏両国において9600万円の外債が募集された。

この買収計画は尾崎にとって正念場であった。どうしても市有を可能にするためには、政府の許可がいる。3年前に市有化をしようとした時には政府の認可が下りずに失敗したが、今回はあのような轍を踏むわけにはいかない。そのためにも政府の懐柔に成功しなければならなかった。

尾崎は政府の痛いところをついて。既に外債による財源を得た経験のある尾崎は、政府に電車市有とその買収のための外債の話を持ち込んだのである。尾崎は当時の様子を振り返って、「政府は正金が欲しい。私は電車を取上げたい。それには金が要る。目的は違ふが、金を要求する点だけは、一致」していたと述懐する、ここに大蔵省が外債の募集その他いっさいの仕事を担当し、大蔵省にとって下部機関でしかなかった東京市を手伝うという、思いも寄らない事態が実現したのであった。

6.東京市政の軌跡(4)ガス・電気事業

当時の東京市には、尾崎が「彼の瓦斯(ガス)の如き、電灯の如き、競争を許さざれば市民は高価の使用料を請求せられ、競争を許せば、二重の資本を放下し、瓦斯管も二重、電灯線も二重の敷設を要し、万事皆二重の設備と二重の資本を要す」と嘆いたように、二つのガス会社があって、別々にガス管を埋設したり、料金をまちまちに設定するなど、東京市民の利害を損ねていた。

そこに合併話がもちあがったため、尾崎は市民に不利ならぬようにするにはどうすれば良いか研究させた結果、西洋が使っているスライディング・スケールを導入することに決めた。

これは例えば、ガス会社の配当率を年7朱と定めさせ、配当が7朱にならない時は7朱になるまでガス料金を上げてよい、という現実的な案であった。そしてこの方法を採用するかぎりにおいて、二つのガス会社の合併を許可するとしたのである。

もう一方の電灯電力事業についても、東京電灯会社が1886年に開業して以来、次々に吸収合併し、独占事業の様に値上げも意のままであった。

1911年3月、市会は東電に対して料金値下げの議決をした。尾崎は、市民の不便を解消しようと、東京電灯会社に東京市電気局の電気事業をぶつけることを計画、「百万灯計画」という電気事業の大拡張計画案を提出したが、主務官庁はこれを許可しなかった。

そのため尾崎としては、供給電力を1万キロワットに縮小した三カ年継続事業の案を市会へ提出せざるをえなかった。

そして、この主務大臣による「百万灯計画」不許可の件が、尾崎を辞職に向かわせる要因となったのである。

7.市長と日露戦争

1904年2月10日、ついに日露戦争が開戦となると、この戦争のため政党は政争を中止し、政府も、地方自治体も、国民も一丸となって団結した。

尾崎市長も、国民の士気を鼓舞するための慰問や、英国で建造された日進、春日の回航員歓迎会から、大山総司令官の戦勝祝賀会まで、この戦争の勝利のために、協力を惜しまなかった。

東郷大将の歓迎会を東京市主催で次々に開催、尾崎はいつも市長として参列し、列席者を代表して熱烈なる歓迎の挨拶をした。

10月25日の「時事新報」が報じた上野公園で開かれた連合艦隊の大歓迎会では、尾崎は次のような最大級の歓迎の辞を述べている。

「(前略)『これ閣下が国家に大造ある所以にして、天功偉烈、古を震ひ今を鑠(しゃく)し、隆器大名誕いに中外に聳(そび)ゆ。

こゝを以て吾儕(わなみ)、風采を想望して企慕に絶へず。こゝに閣下凱旋に際し、閣下を迎へてその労績を感謝し、隆動嘆美するの意を彰明す。

礼は薄しといへども、志はすなはち厚し。閣下、幸ひに吾儕の心を酌めよ』。」

8.尾崎とワシントンの桜

東京市長・尾崎の名を今も人々の記憶にとどめているものにワシントンの桜がある。これは尾崎が東京市長としてアメリカへ贈呈したものだ。

尾崎は当初、日露戦争は負けると思っていたが、それが勝利できたのは、外交的条件が日本に有利に働いたからだと分析した。

日本と同盟関係にあるイギリスはもちろん、ドイツ、フランスもロシアに勝たせるよりも、日本が勝つことを望み、アメリカは弱小国日本が大国ロシアに開戦したことで日本国民の勇気を認めた、そのような条件が列国をして日本に同情させたのであると。

しかし、尾崎も列国がそう簡単に仲裁に出てくるとは思っていなかった。それだけに、「やっと敗北を免れたのはアメリカが仲裁に立つてくれたため」と大いに感謝。この米国の日本に対する好意に対して、日本は外交上何かしなければならないと考えた。しかし、桂政府は戦後の混乱の中、何かを考えられる状態にはなかった。

尾崎は、政府が何も出来ないならば、誰か他の者が行動を起すべきであると考えるようになっていた。

そのような時期に、タフト大統領夫人の発案で、首都ワシントンのポトマック河畔に、日本の桜の樹を移植しようというプランがあることを聞いた尾崎は「好い機会であるから、先方には買わせずに、東京市からワシントン市に寄贈」しようと思い立ち、これを市会に諮ったのである。

市会は1909年8月、桜2,000本の寄贈を決定、同年11月20日、横浜港から船積みされた若桜がシアトル経由でワシントンへと運ばれたが、検疫で、害虫やその卵が付着していることがわかり、先方で全部焼却されてしまったのであった。

尾崎は、1910年ベルギーで開かれた万国議会議に出席の帰途、アメリカに立ち寄りワシントンを訪れ、東京市は再度、健康な木を送ると約束する。

今度は、桜の芽から選び、それを注意深く消毒、特別に選ばれた苗床に移し、育てさせた。

このうちの3,000本の若木が12年2月、ワシントンへ向けて再度発送され、3月27日、めでたくポトマック河畔にタフト大統領夫人らの手によって植樹されたのである。

1度目の桜木が焼却された事態には、日米双方とも、大いに驚き、お互いの友好関係、外交関係にひびが入らないよう皆が心を砕いたのであった。

国務長官ノックスは駐米日本大使に、大統領も残念がっていることを正式に文書で伝えた。

また、尾崎夫人テオドラも、タフト大統領夫人に親書を送って、日米両国のさらなる有効の記念としてこの2度目の桜が寄贈されるとしたためた。2度の桜寄贈により日米関係は大いに進展したのである。

地方自治体の長として、尾崎行雄が、国が積極的にできなかった米国への感謝の念を表す具体的な行動をとり、日本の面目を保ったのである。

以後この桜は日米親善のシンボルとして今日に至っている。

9.腐敗との戦い

贈収賄事件などの不正、腐敗で、伏魔殿と呼ばれていた東京市会に乗り込んだ尾崎は、当然ながら、公職にある市会議員、市職員が汚職や疑獄を起し、市民の不利益になるようなことをするのを見過ごす訳にはいかず、腐敗の芽をつみとる努力を怠らなかった。

そのため尾崎の在任中に疑獄は起っていない。

尾崎の秘書の伊佐秀雄も、尾崎の「東京市長在職中(1903年6月-12年6月)の10年の間、ただのひとつも汚職事件は、出なかった。

これは翁の高潔な人格の反映であったというだけでなく、市政の隅々にまで目の届いた実際政治家としての卓越せる手腕を物語」っていると、その著「尾崎行雄の人と思想」で指摘している。

尾崎が腐敗をくい止めるために練った策は電車の市有であった。尾崎は当時を振り返って、「世間ではただ電車の市有と云ふ事だけに見て居る。

しかしあれは、東京市の実権を握らうとする大規模な計画を未然に打壊した」大事な出来事だったのだ、と述べている。

当時の電車会社は、星亨一派にとっては打ち出の小槌のようなもので、電車市有という声を彼らが挙げただけで株が上下し、その差益で一攫数百万円の金を彼らは儲けていたのである。

「いざと云へば数百万円の金が動いて、市会議員も参事会員も彼等一派の自由になる」と、尾崎もあきれたように、これが市政腐敗の最大原因となっていた。これではどんな市長でも太刀打ちできない。

そこで尾崎は、星一派が利益を得るのをその都度抑えるよりも、いかにして、利益を生み出す彼らの打ち出の小槌そのものを取り上げるかということに、策を弄することにしたのである。

尾崎は「彼等が市有に反対すればするほど、私は電車だけは、是非とも彼等の手中から取上げ」ようと意を決し、電車の買収を強行することにしたのであった。

たしかに安い買い物ではなかった。しかし尾崎としては高いの、安いのと言ってはいられなかった。この買収計画が不首尾に終われば、東京市から腐敗がなくならないわけで、どうしても踏み切らざるを得なかったのである。

「果せる哉、電車市有後は、さしも東京市を自由に切廻して居つた星派の残党も、手も足も出せなくなり、今日は全く彼等の手から独立して、真の仕事が出来るやうになつた」と尾崎は手放しでことの成就を喜んだ。

尾崎は、「東京市政の真の廊清(かくせい)を図らうと思ふならば、先づ東京市民の道義的観念の欠陥から補填して行かなければならぬ。然してこの道義的観念の欠陥はひとり東京市のみならず、全国の都市を通じて居るのは誠に遺憾の至りである。今回東京市に現はれたる不正事件は、たまたまこれが一縮図に過ぎないのであるから、市の道義的観念が根本的に改革されない限りは、何人が市長に就任したところが到底市政の廊清されるものではない。」と腐敗事件絶滅にはまず市民の道徳的自覚が必要と訴え続けた。

尾崎が危惧したように、市長を辞めて数年も経つと、案の定、市政は乱れ始め、大正末期から昭和の初めにかけて、東京は再び伏魔殿と言われるようになった。

10.中央との戦い

尾崎の東京市長としての9年間は中央政府の干渉監督の下、制限された地方自治の中で、実務を手掛けていった日々であった。

1888年に公布された市制・町村制は政府が地方人の政府批判を心配し、これを防ぐために地方に限られた自治を与える事が目的であった。内務大臣山県有朋は「地方自治」を「財力、知力を備うる地方名望家」「老成着実の人」にゆだね、プロシア流の団体自治、官治の下の地方自治制度を確立させるべしと考えていた。この市制・町村制の公布は、地方自治の始まりではなく、中央による地方統制であり、地方自治体を国の下部組織にすることに他ならなかった。

尾崎は、1907年の郡制廃止案に対する廃止賛成論を国会で行った。今のような状態は民権の縮小であると言い、まず手始めに郡制を廃止、それから郡役所を廃止することで、官僚の地方行政における権力を削減するべきである旨を演説したが、この案は国会を通らなかった。

4年後の1911年3月11日、尾崎は国会に「東京市を内務大臣直轄にする法案」を提出した。

これは、東京市の公共事業については特に内務大臣が直接これを監督することとし、同教師を府知事の管轄を離れて内務省の直轄にする、という案で、地方自治の独立という観点からいえば退歩の案であった。

しかし、尾崎のねらいは、とりあえず地方自治に干渉を加えてくる府知事と政府という二つの厄介物のうちの一つを取り除くことにあった。

この法案は、東京市の他に大阪も含むように修正されただけで委員会を通過、3月14日、本会議で成立。これにより同年4月7日、市制・町村制の改正がなされ、市町村を公法人とし、市長を理事機関とすることが決まったのである。

また市会議員選挙に選挙区の人口比例制が採用され、議員定数も60人から75人に増員されることとなった。

この法案が通過したことにより「市長の権力が非常に増加した」わけで、尾崎は、「私以後の市長は、私に較べると、非常に仕事がし易い位地に立つた」と、彼のねらいが当たったことを認めている。譲歩も手段のうちという現実主義的な尾崎の一面が垣間見える提案である。

主務官庁の干渉で実務を妨げられた尾崎は、市長を1度辞職している。

1度目の辞職は、市会における不正・腐敗の種を取り上げるべく電車の市有に取り組み、失敗した時である。内務省の許可が得られなかったためであった。

しかし尾崎が7月に辞職届を出したにも関わらず、市会がこれを受理したのが1908年9月12日で、受理すると22日には選挙を行い、30日に尾崎を再び市長に選んでいる。

この間の市長不在期間は2週間くらいであった。

そして4年後の1912年、尾崎は2度目の辞職を申し出た。原因は今度も政府の強力な干渉であった。

まず政府は東京市の申請した下水道改良工事に関する国庫補助を3分の1に減額し、市の財政を厳しいものにしてしまった。

市参事会は早速これに呼応するかのように尾崎の責任を問う行動に出て、4月30日、不信任案を提出。しかしこれは後に撤回された。

さらに尾崎が「百万灯計画」と呼んだ、東京市電気事業計画を政府に提出するが、政府はこれも承認しなかった。計画は縮小されて何とか開始されたが、この度重なる政府の理不尽に対し、6月28日、尾崎は辞表を提出。ここに市長を退くこととなったのであった。

しかし、2度目の尾崎の辞職願いには、そのような度重なる理不尽に対する抗議もさることながら、古巣の国会でそろそろ活躍したいという気持ちが働いていたようである。国会では、桂首相の立憲政治の精神を無視した行動に対して動きが起こりつつあり、尾崎の登場を待っていた。

1912年6月7日付の「東京朝日新聞」に載った尾崎の辞任の覚え書きによると、「行雄こと、諸君の御援助に預かり、多年在職したるが、今秋の政治季節より、もっぱら衆議院議員として国事に奔走したければ、市長の職は遠からずこれを辞せんと欲す」とある。

十年弱の市長職で十分務めは果たした、今後は国会へという心情であったと察せられる。

東京市長尾崎行雄の9年間の活動を見てくると、とかく理論家、空論家と見られがちな尾崎が実際には大変現実的な判断の下に動く実際家であったということに気づく。

尾崎が現実主義的な性格を持っていたことは。日露戦争に関する彼の態度が如実にそれを物語っている。

尾崎は「とても日本は勝てまいと信じてゐた」ので当初反対するのだが、彼の心配をよそに「戦局わが方に有利に展開」したことを「何よりも喜ばしく」思い、今度は率先して戦争に勝つために協力しだすのである。

その時のことを尾崎も、「及ばずながら東京市長として、多少は戦争や外交の(桂内閣の)お手伝ひを」したと認めている。

市長在職中の9年間の政策には随所に彼の現実的な判断のあとが見て取れる。前掲の市区改正にしても、市電の買収にしても、どれも尾崎にとっては現実に照らした時に最善の策であった訳で、そのためには財源の工夫として政府と妥協もする、ということだったと思う。

またそういう現実的な判断ができると彼自身思っていたからこそ、実務の腕を試してみたいと東京市長を引き受けたのだなと、納得もする。

実際、彼の長い政治家生活の中で、理論家というだけでなく、実際家としての一面が尾崎に備わっていたことを証明したのが東京市長時代である。

そのような尾崎にもどうしようもできなかったのが、中央による地方のコントロールであった。

これは機関委任事務制度として、今日に至るまで綿々と続き、地方自治体は国の事務代行をさせられてきた。

また権限と財源を中央に握られているため、中央省庁に対し自治体は、プロジェクトの認可を仰ぎ、予算の陳情を行うのである。

そのため、首長選挙では候補者は、国とのパイプがあることでほとんど選ばれてきた。

しかし、待望の地方分権への道がやっと踏み出されつつある。1998年、地方分権推進計画が閣議決定され、翌年の第145回通常国会で、国と地方公共団体との間に対等、協力の新しい関係を築くため、機関委任事務制度を廃止することなどを盛った「地方分権一括法案」が審議される運びになった。

この自治制度の改革案が通れば、自治体側の自由度が増すことになり、地方分権の大きな一歩となるであろう。明治以来、数多くの首長が余儀なくされた中央との戦いが少なくなる。

その分、地方の重みがぐっと増す。

その時に、どのような首長が必要なのだろうか。国とのパイプがあることはもうアピールの材料ではなくなる。

強力なリーダーシップの下に自治体の意識改革を進めるのが、地域の個性をどのように発揮していくのか、尾崎の後輩首長たちの腕が問われる時がやってくる。