2020.3.24

『フテンマ戦記』が明かす、普天間問題の最大戦犯

普天間問題に波紋を引き起こす、裁判判決と「一冊の本」

ここ1、2か月の間、中央メディアが取り扱う話題は新型コロナウィルス一色ですが、地方、とりわけ沖縄に目を向けると、この一週間は現地にとって大きな出来事がありました。

辺野古移設巡り26日最高裁判決、沖縄県敗訴維持か(日本経済新聞、3月16日)

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO56840010W0A310C2CR8000/

記事中にもあるとおり、今週26日までを期日に最高裁の判決が下される見込みです。

県と国の関係が最悪の状態まで陥り、もはや修復が絶望的と思われる普天間基地の移転問題。落胆まじりの溜め息がもれるのは、小川和久・静岡県立大学特任教授の最新刊を読み、平成のほぼ大半が空費されてきたことを噛みしめていることも少なくありません。

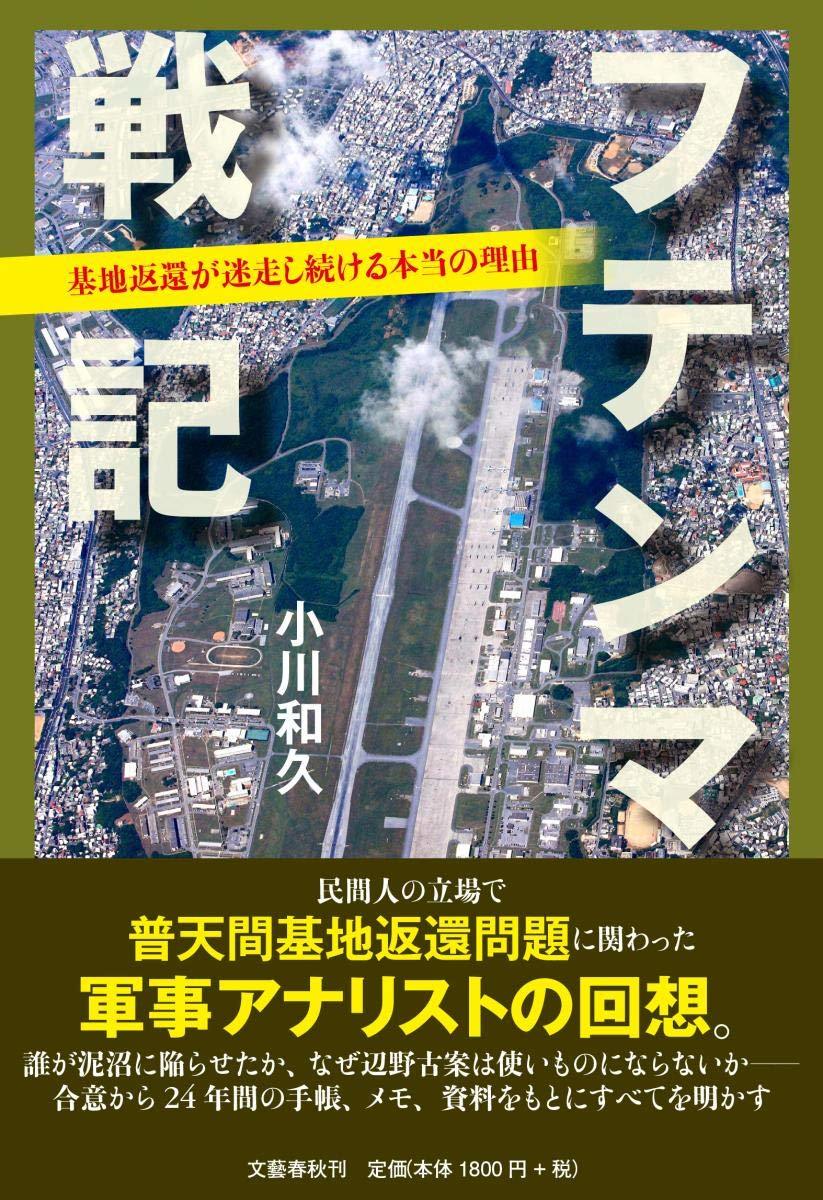

『フテンマ戦記 基地返還が迷走し続ける本当の理由』

https://www.amazon.co.jp/dp/4163911812

わが国を代表する軍事アナリストでもある、1945年生まれの著者は今年で75歳。

人生のおよそ3分の1におよぶ24年間という歳月の間、政治家でも官僚でもない「アウトサイダー」の立場で普天間基地の移転問題に関わり続けてきた戦いの記録でもあり、また平成のほぼ大半(首相は当時の橋本龍太郎総理から現在の安倍晋三総理までの11名16代)と重なることから、「安全保障面から見た平成史」としても実に興味深いです。

本稿で上澄みだけを拾うよりも、実際に購読いただいた方が手っ取り早いので紹介はここまでに留めますが、私が書籍を通じて再認識させられたポイントを3点挙げます。

その1.読むほどに揺らぐ「辺野古案」の信頼性

「学べば学ぶにつけ、(米海兵隊などの)各部隊が連携し抑止力を維持しているという思いに至った」とは鳩山由紀夫総理(当時)が発した「トラスト・ミー」と並ぶ国辱級の発言ですが、本書を読めば読むにつけ、現在も進む「辺野古案」の信頼性が揺らぎます。

著者は書籍中、一貫して「ベストの答えを求め続けてきた」と主張しています。

果たして現在の政府の進め方はどうか、私が読了後に抱いたのは「本当に政府は、このまま進めて良いのか」という疑問でした。それはマスメディアが報じる環境問題や反米のイデオロギーではなく、「使い物になるか」という実用性や、日本とアメリカ双方の国益にかなったものであるかという現実的な視点からです。こう書くと対米追従だ、その一方で政府の方針に反対するのかという批判も飛んできそうですが、それでも素直に「沖縄と日本、アメリカの三方にとって、本当にベストなのか?」という疑念が膨らみました。

その2.当時の民主党は、今の野党よりも真剣だった

もうひとつ強烈に感じたのは、政権交代前の民主党における外交・安全保障の取り組みに対する真剣さです。第1章の後半で登場する「横路ミッション」と題された項ですが、後に衆議院議長を務める横路孝弘・衆議院議員を中心に編成された訪米団のエピソードは、国政を担う気概を感じさせるに充分なものでした。

訪米団が意見を交わし、議論を行なった顔ぶれだけでもリチャード・アーミテージを筆頭にマイケル・グリーン、ジョセフ・ナイ、エズラ・ヴォーゲル等「米国内の世論形成に影響力を持ちうる」知日派が並びます。国政から県政に転じた玉城デニー・沖縄県知事や枝野幸男・立憲民主党代表などの訪米成果に疑問符が浮かぶのとは雲泥の差です。

また随行スタッフに、後に『砂漠の女王-イラク建国の母ガートルード・ベルの生涯』を翻訳する内田優香さんの名前があったことは、私にとっても真剣さの裏づけとなりました。

その3.「在野の叡智」を活かせない、政治の悲しさ

本書を読み込むに当たっては、蛍光マーカーを片手に読み進め、今も繰り返しています。その中でも二重三重に引いたのは、次の記述でした。

「自民党に関わっている身で民主党の勉強会に出たのは、1984年に軍事アナリストとして独立して以来の考え方に基づいている。軍事問題についての日本の議論はイデオロギー偏重で、備えていなければならない基礎知識にも欠けている。その結果、右も左も空理空論に終始し、平和主義を唱えながらもいっこうに平和を実現する方向に機能していない。イデオロギー的な立場を決める前に、軍事問題の基本を知ってほしい。それが私の考えだった。」(同書58頁)

著者は横路ミッションに参加した当時、自民党の党内シンクタンク「自民党総研」でも委員を務めています。

だからこそ前述の随行にあたっては自費での参加を決め、後に党の副総裁を務める山﨑拓・政調会長の許可を受けています。当時の与野党には、それこそ外交や安全保障といった「国家百年の計」には右も左も、さらには与党も野党も関係なく切磋琢磨する様子が伺えました。与党のブレーンであれ、いいものはいい。野党がその知見にすがっても「塩を送る」がごとく振る舞える。

それが現在ではどうでしょうか。その答えは今もなお続く、普天間から辺野古に至るまでの一連の迷走が物語っています。与党の驕りと野党の不甲斐なさ、双方の産物といっても差し支えないでしょう。

それだけに『フテンマ戦記』の読後感は、決して爽快なものではありません。むしろ苦く、切なくすらなります。これだけの丹念な分析を行なってきた著者の提言を結果として採用せず、今の暗礁に至らしめた戦犯は誰なのかと思い知らされます。それは与野党の双方であり、また耳を傾けないメディアであり、そして高い関心を持ち続けずに平成を終えてしまった、私たち国民の責任でもあると言えましょう。

そうしたばつの悪い思いもあり、ぜひ一人でも多くの方に読んでいただきたい。責任の一端を感じながらそう思います。

とくに国会議員の皆さまには、党派や立場を超えて読んでいただきたい。有権者の負託をうけて議場に立っているという矜持をお持ちの方は、せめてこの本に書かれている事は最低でも押さえておいていただきたい。

そう願ってやみません。

(ここからは追記)

アゴラに掲載いただいた稿では字数の関係で触れられませんでしたが、これだけのメモワールを著者に書かしめたものは何か。私は大きくふたつあると見ています。

ひとつは、先の大戦で散華された太田実・海軍中将の存在です。

書評の冒頭で触れた著者の生まれは、敗戦からわずか半年後の1945年(昭和20年)12月。

同年には幾多の防人が落命されていますが、その中でも沖縄戦を語る上で欠かせないのが、太田中将の一言です。

「沖縄県民斯ク戦ヘリ

県民ニ対シ後世特別ノ御高配ヲ賜ランコトヲ」

そしてもうひとつは、陸上自衛隊の象徴でもある緑、書籍カバーの陰に隠された真の「表紙」を、読者の皆さまにはぜひご覧いただきたいと思います。

「オリーブドラブ」という、陸自を象徴する色彩です。

多感な時期を防人の一員として過ごした経験は、間違いなく著者の生涯を貫く、ひとつの確固たる「芯」となったことでしょう。

わが国を代表する軍事アナリストである以前に、一人の日本人であり、そして防人である。

彩られたカバーに隠された「真の表紙」は、そう感じさせるに充分なものでした。

気骨ある武人が敗戦の年に散華され、奇しくもその遺志を同年生まれの、それも自衛隊生徒として青春を過ごした著者が継いでいるのは。

私には、偶然に思えないのです。

アゴラ掲載版はこちらをクリック下さい